في الصباحات الباكرة، الخرطوم في هوائها الصيفي الذي يصحو على كسل النيل و أصوات السيارات الخفيفة؛ منازل من الطوب الأحمر ذات الفضاءات المتسعة بأقواسها المشذبة، تأخذ من مخيالها الإنجليزي الفاتر شكلًا برجوازيًا صغيرًا. لم تكن الشاشات بعد قد اقتحمت غرف و"صالونات" بيوت الموظفين، فاكتفت بتلفاز صغير (21 بوصة) أو أكبر إن كان طرف من العائلة في الخليج يزين "طاولات الموسكو " المرتفعة مع جهاز ناقل للإشارة من نوع "هيوماكس". وكعادة الأسر السودانية متوسطة الحال، تستيقظ على أصوات الأمهات اللائي يعددن إفطار الطلاب و شاي الحليب ذا النكهة المميزة؛ يجلس الآباء على عجل ليشاهدوا مقتطفات من أخبار العالم، حيث تكون مادة دسمة للأُنس في مواصلات الخطوط الطويلة، أو مسامرات ما قبل بداية الدوام.

كانت الجزيرة هي المحطة التي تغرق الغرف و يصحو الجيران على صوت شاراتها لبداية أخبار السادسة

كانت الجزيرة هي المحطة التي تُغرق الغرف و يصحو الجيران على صوت شاراتها لبداية أخبار السادسة. ربما كانت العقول تَنشد إلى الأخبار المتواردة من مناطق مختلفة، فمنذ راديو "مونت كارلو" الذي كان المتعلمون يتابعونه بشغف، إلى ظهور قناة الجزيرة في نهايات التسعينات؛ ظل الخبر مادة مهمة في حياة المدينة. ولأن السودانيين بعادتهم تألف آذانهم الأصوات والشخصيات، أخذَت بعض الأصوات المراسلة موقعًا مهمًا في حياتهم، إما لديمومة الصوت أو لقرب المذيع من الأفئدة. فنجد فوزي البشرى، الذي اتخذ مساحة خاصة في وعيهم اليومي و الإخباري، حتى كاد صوته أن يشد المتجولين أمام البقالات التي دائمًا ما تدير شاشات التلفاز باتجاه نشرات الواحدة ظهرًا، فالشرق الأوسط منذ بداية الألفية على صفيح ساخن .

بؤر معينة كانت مرتبطة بشخصيات محددة. يظهر في الخلفية الصوت ليمتزج مع الحدث مشكِّلين واقعًا جديدًا ومختلفًا: أن يصبح صوت الحدث و الكاميرا عنصرًا مهمًا في صياغة وعي المتلقي، خصوصًا إن كان أقرب إلى الشعور والوجدان. تصبح الكاميرا الناقلة في اتصال مستمر مع المشاعر، فتنسحب المقولات الإعلامية التي تجعل من الصحافة و النقل مهنة، إلى مقولة إنسانية كاملة، على أساسها تتشكل علاقات جديدة ومختلفة بين المتلقي والحدث والمذيع.

ربما كان الأستاذ عمر الجُزلي شاهدًا على هذا المزيج، فبرنامجه أسماء في حياتنا شكل جزءًا من الذاكرة السمعية لجيل كامل، ففي الفترة التي يذاع فيها البرنامج، أصبحت الثامنة مساءً بتوقيت السودان ميعادًا لسمفونية خالدة في الوجدان، فكانت "أسماء في حياتنا". ومع توترات الساكسفون يندلع في النفس شغف إلى الذاكرة السودانية في تدحرج لا نهائي، مثلها مثل نشرة الثالثة في إذاعة أم درمان، التي دائمًا ما تكون على هجير الأنباء الواردة من شتى بقاع السودان، فـ"هنا أم درمان إذاعة جمهورية السودان"، هكذا بلا مقدمات سوى شارة الثالثة، تصبح جزءًا من مسرح قومي كثيف.

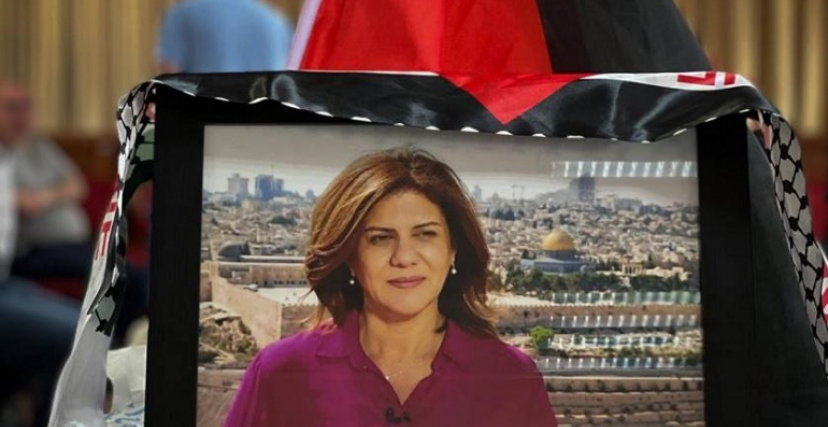

على ذات النغمات والصباحات الزاكية، تحولت المذيعة في قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة إلى جرس بحديقة القدس. مقتطفات من تقارير إخبارية جعلت صوتها يتحول إلى إرث خالد لنضالات الشعب الفلسطيني ضد المحتل. وخصوصًا أن عبارتها التي تختم بها التقرير "القدس المحتلة"، ظلّت تجربة مختلفة في تلقي الحدث.

فصوت شيرين لم يكن وصفًا لحدث، وإنما جزءًا من سردية للقدس والاشتباكات المستمرة على حدود الموقف. فلم تتنازل شيرين في الدفاع عن قضيتها، في أن تنقل مأساتها ومسرح تجربتها الإعلامية، ولم تتراجع في ملكيتها لهذا الحق دون شروط أو ضوابط.

امتلكت شيرين المكان لأنه الحق الذي لا يمكن أن تتراجع عنه! ومن ثم حوَّلته إلى معركة مختلفة من نوع آخر، أصبحت هي تجسد مع واقع الأحداث لا تنفصل عنه، لذلك حوَّل الاحتلال معركته معها إلى مصير كل مناضل فلسطيني يصارع الاحتلال بصورة مباشرة وجهًا لوجه.

إن كانت الفلسفة العربية للموسيقى تقوم على أساس الصوت الإنساني بحيث تعتمد بصورة كبيرة عليه، فإن الغناء تحوَّل بطبيعة الحال إلى أداة، فالكلام الذي يخرج من أغنيات التحرير لم يكن صوتًا وحسب، وإنما أيضا ذاكرة. والترميز الذي وضعه شعراء المقاومة لم يكن بصورة عبثية، بل مقصودًا وبشكل واضح، فهو مقصود يستتر ليفضح جنح المحتل. هكذا حوَّلت شيرين مفردة "محتلة" من مجرد وصف، إلى سلاح مقاومة من خلاله يمكن لنا أن نتحول إلى مشروع شهداء.

لا يمكن أن نقول بأن شيرين قد رحلت، بل تحولت لقاءاتها وتغطياتها الإخبارية إلى رمز لذاكرة جديدة

لا يمكن أن نقول بأن شيرين قد رحلت، بل تحولت لقاءاتها وتغطياتها الإخبارية إلى رمز لذاكرة جديدة يخلد في أعماق هذا الجيل. لذلك يجد الاحتلال نفسه يوميًا محاصرًا بذاكرة جديدة؛ هنا يمكن أن نتحدث عن شيرين في مستوى مختلف، وهو تحول الصوت إلى ذاكرة. ربما تمضي الحياة في شوار ع بيت المقدس أو صفحات المتضامنين معها بعد أسبوع كما هي، إلا أنها في الوعي الاجتماعي مرتبطة بالقضية وبالقدس؛ القدس المحتلة.